長野市伊勢宮に本店を構える「旬彩菓たむら」は、季節の旬、そして人生の折々に訪れる旬を彩るお菓子を作り続けています。大切にしているのは、ともに歩む地元の恵みを活かすこと。長野は美味しい果実や蜂蜜、卵や牛乳、小麦粉や味噌、醤油など、素晴らしい食材の宝庫です。そんな恵みをお菓子に込めて、お客様に笑顔をお届けすることが、旬彩菓たむらの願いです。

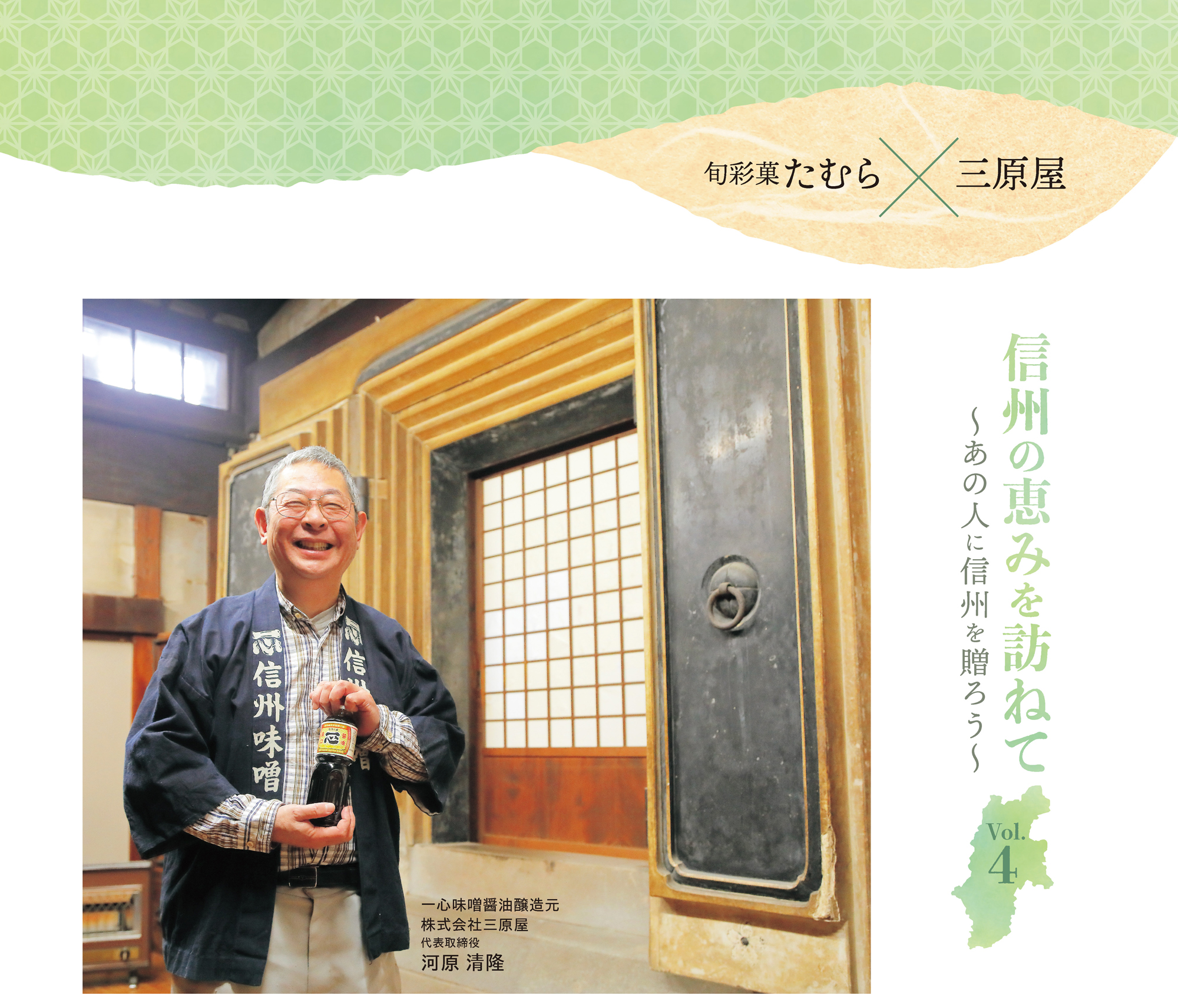

今回は、善光寺の西、登録有形文化財に登録された蔵で、味噌や醤油を造り続ける三原屋の河原清隆さんにお話を伺いました。

今回は、善光寺の西、登録有形文化財に登録された蔵で、味噌や醤油を造り続ける三原屋の河原清隆さんにお話を伺いました。

善光寺のお膝元で

味噌、醤油を醸し続けて。

味噌、醤油を醸し続けて。

私で6代目となる三原屋は、嘉永元(1848)年に米穀商として創業。明治2(1869)年に善光寺西の地に店舗を構え、大正14(1925)年、4代目だった祖父が、味噌と醤油の醸造を本業にして今の三原屋の基礎を築きました。昭和の時代に入り、規模を大きくする蔵元が増える中で、祖父が父や幼い私によく言っていたのが、「10万貫の壁を超えるな」という言葉です。1貫は、今でいうと約3・75kg。10万貫は約375tになります。祖父は、この量を超えると味噌の味が変わるから、三原屋の味を守るなら、適正な規模で自分たちが目指すものを造れと伝えたかったのだと思います。

私で6代目となる三原屋は、嘉永元(1848)年に米穀商として創業。明治2(1869)年に善光寺西の地に店舗を構え、大正14(1925)年、4代目だった祖父が、味噌と醤油の醸造を本業にして今の三原屋の基礎を築きました。昭和の時代に入り、規模を大きくする蔵元が増える中で、祖父が父や幼い私によく言っていたのが、「10万貫の壁を超えるな」という言葉です。1貫は、今でいうと約3・75kg。10万貫は約375tになります。祖父は、この量を超えると味噌の味が変わるから、三原屋の味を守るなら、適正な規模で自分たちが目指すものを造れと伝えたかったのだと思います。ではなぜ、醸造の量を増やすと味が変わるのか。それは、発酵菌の多様性が維持できなくなるからです。三原屋では、家庭で熟成させる「仕込みそ」を販売しているのですが、同じ時期に同じ材料、同じ配合で仕込んでも、各家庭で全く違う風味の味噌になります。これは、それぞれの家にいる微生物が違うから。“手前味噌“が美味しく感じられるのは、発酵菌が「腸外細菌」を分解して免疫細胞の暴走を抑えるように進化した人類の歴史があったからなのでしょう。

同じように三原屋の味噌には、三原屋の微生物が醸す味があります。仕込量を増やすと強い菌が弱い菌を淘汰し、多様性が失われることで味が変わってしまいます。だからこそ、私たちは今も祖父の教えを守り、規模を変えずに「三原屋の味」を守り続けています。

昔ながらの「火入れ」に

こだわる、三原屋の醤油。

こだわる、三原屋の醤油。

味噌造りと同じく、信念を持って醸し続けているのが醤油です。醤油造りの基本である「一麹、二櫂、三火入れ」の中でも、三原屋は「火入れ」にこだわる数少ない生産者です。桶火入れは生醤油から不純物を取り除いて醤油を磨く大切な工程で、非加熱の生醤油や装置火入れの醤油にはない、人間味のある優しい風味が特徴です。

味噌造りと同じく、信念を持って醸し続けているのが醤油です。醤油造りの基本である「一麹、二櫂、三火入れ」の中でも、三原屋は「火入れ」にこだわる数少ない生産者です。桶火入れは生醤油から不純物を取り除いて醤油を磨く大切な工程で、非加熱の生醤油や装置火入れの醤油にはない、人間味のある優しい風味が特徴です。三原屋では、その日の気温や湿度、生醤油の個性を見極めながら、1回、約1・6㎘ほどの生醤油に「火入れ」をしていきます。専門の職人が片時もそばを離れず徐々に温度を上げ、泡となって表面に現れる不純物を、手作業で根気よく約半日かけて取り除きます。自動化しないのは生醤油の個性を生かすためで、偶然が支配する“ゆらぎ“のなかに食の本質があって、つくる人の「思い」には、食べる人の心を動かす力があると信じているからです。

三原屋では、濃口醤油の他に、独自の製法で香り高い卓上醤油も造っています。通常の濃口醤油よりも約60%塩分をカットした醤油は、減塩を気にされている方はもちろん、白身の魚や貝類など、素材本来の味を楽しみたい方にも好評です。ぜひ一度お試しいただき、お好みの味を選んでいただければと思います。

たむらさんとのお付き合いは、社長さんがうちの醤油で「みたらし団子」の試作を作られたことから始まりました。「しょうゆの香りが感じられるみたらし餡で、手焼きの団子によく合う」と言っていただき、非常に嬉しかったですね。みたらし団子になってお客様の手に渡るまで、時間が経っても香りが消えないのは「火入れ」にこだわった醤油だからこそ。うちの醤油の個性が、たむらさんのお客様に喜んでいただけるもので在り続けるためにも、これからも実直に醤油造りに取り組んでいきたいと思います。

- 本店

- 住所/長野市伊勢宮1-18-14

- TEL/026-228-9235

- 営業時間/9:00~18:00

- 定休日/月曜日

- 駐車場/8台

- ながの東急店

- 住所/長野市南千歳1-1-1ながの東急百貨店 地下1F

- TEL/026-226-8181(ながの東急代表)

- 営業時間/10:00~19:00

- 定休日/ながの東急百貨店に準ずる

- 駐車場/ながの東急百貨店駐車場をご利用ください。

- http://www.shunsaikatamura.com/

(2025年5月号掲載)