-

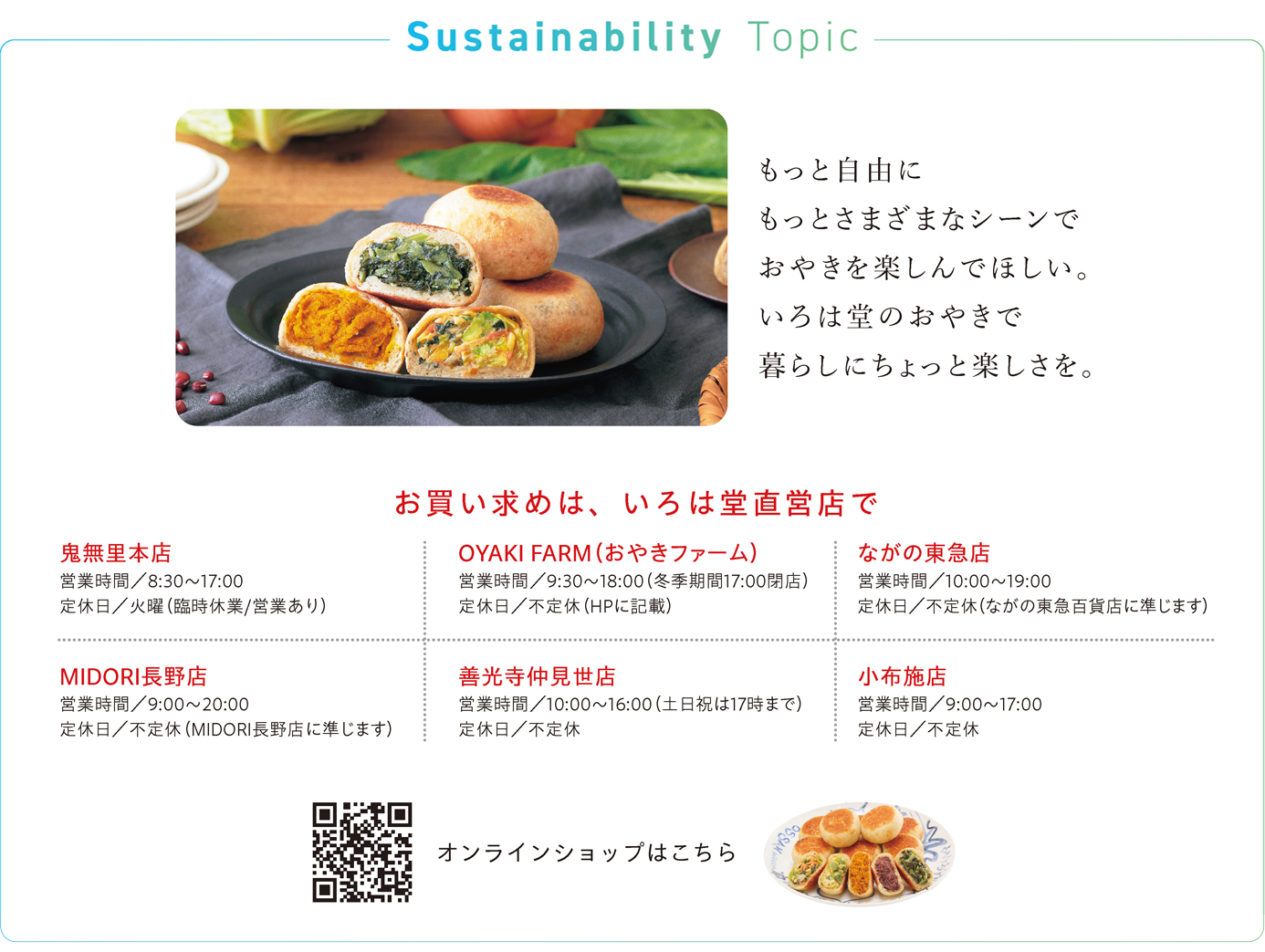

おやきの持つ

ポテンシャルの高さを

日本中、世界中の人に

伝えていきたい。-

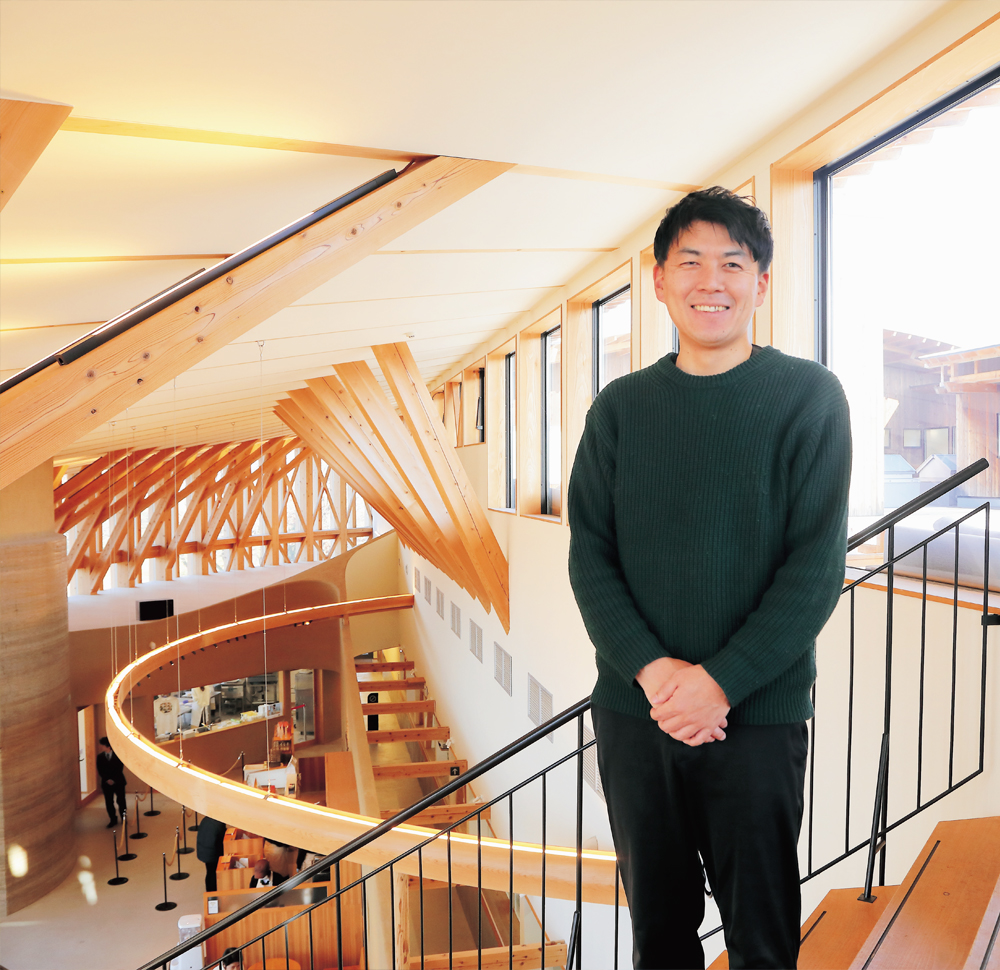

有限会社いろは堂

代表取締役社長

伊藤 拓宗さん

-

有限会社いろは堂

-

2015年の国連サミットで「SDGs」が採択され、2030年までに達成すべき世界共通の目標が示されてから、今年で10年。私たちは、持続可能な社会へと舵を切れているのでしょうか。

このシリーズでは、さまざまな課題解決のために、長野の企業や団体がどんな取り組みを始めているのかをご紹介します。今回は、有限会社いろは堂の代表取締役社長、伊藤拓宗さんにお話を伺いました。

地域とのつながりを大切に

郷土食おやきを守って。

1925(大正12)年に創業したいろは堂は、今年100年を迎えました。鬼無里の小さな和菓子店から始まり、おやきの専門店として展開するようになった今日まで、変わらず大切にしてきたことは、「心を込めたものづくり」です。できるだけ地元の食材を使い、手作りで仕込み、美味しいものを丁寧に作る。当たり前のことですが、この軸を見失わずにここまで来れたことが、今のいろは堂を支えていると感じます。

1925(大正12)年に創業したいろは堂は、今年100年を迎えました。鬼無里の小さな和菓子店から始まり、おやきの専門店として展開するようになった今日まで、変わらず大切にしてきたことは、「心を込めたものづくり」です。できるだけ地元の食材を使い、手作りで仕込み、美味しいものを丁寧に作る。当たり前のことですが、この軸を見失わずにここまで来れたことが、今のいろは堂を支えていると感じます。

現在は、鬼無里の本店で約6、000個から7、000個、おやきファームで約15、000個から18、000個のおやきを毎日作っています。数は多くても、込める心は同じ。できるだけ地元の農家さんから野菜を仕入れ、具材の加工も自社工場で行っています。季節や天候によって違いの出る食材をしっかりと吟味し、いろは堂の味に仕上げていくのは熟練の職人技。そうしてできた具材を、ひとつひとつ丁寧に手で包み、いろは堂ならではの「揚げ焼き」で、こんがりふっくらとしたおやきに仕上げます。安心・安全で、食べる人を笑顔にするおやきをお届けできることを誇りに思います。

近年、全国的におやきの知名度が高まり、おやきの持つ栄養バランスの良さや手軽さが認知されるようになってきました。だからこそ、おやきの良さ、おやきのポテンシャルの高さを一番理解している自分たちが、今の時代にフィットする新しいおやきのスタイルを提案していく必要があると感じています。

おやきファームを拠点に

新しいおやきの

スタイルを提案。

そんな思いを胸に、いろは堂の新たな拠点としてオープンしたのが「OYAKI FARMおやきファーム」です。2022(令和4)年7月に始動したおやきファームの特徴的な円形の建物は「循環」「つながり」を表し、長野県産の木材と、建物を建てる際に出る工事残土を活かして、環境に配慮し建てられました。特徴的な木組みは、地元の大工さんが昔ながらの技を使って組み上げたもの。職人の技を活かすのは、おやき作りにも通じるものがあります。地域のものを使って建てた建物で、地元のものを活かしておやきを作ることに、大きな意義を感じています。周辺の山並みや自然に溶け込むように建てられたおやきファームが、長く地域に愛され、文化を継承する存在になれたらと思っています。

そんな思いを胸に、いろは堂の新たな拠点としてオープンしたのが「OYAKI FARMおやきファーム」です。2022(令和4)年7月に始動したおやきファームの特徴的な円形の建物は「循環」「つながり」を表し、長野県産の木材と、建物を建てる際に出る工事残土を活かして、環境に配慮し建てられました。特徴的な木組みは、地元の大工さんが昔ながらの技を使って組み上げたもの。職人の技を活かすのは、おやき作りにも通じるものがあります。地域のものを使って建てた建物で、地元のものを活かしておやきを作ることに、大きな意義を感じています。周辺の山並みや自然に溶け込むように建てられたおやきファームが、長く地域に愛され、文化を継承する存在になれたらと思っています。

おやきファームでは、おやきの製造、販売だけでなく、工場見学やおやき作り体験など、おやきとふれ合い、親しんでもらうためのさまざまな工夫を行っています。社会科見学の受け入れや、おやき文化を伝えるための出張授業なども積極的に行い、地域の子どもたちに郷土食を継承する取り組みも始めました。また、はね出し品をこども食堂に寄贈する活動も始めています。これらの地域貢献や地域活性化への取り組みは、継続できることがもっとも重要であり、日々の営みの中に組み込むことで、さまざまな課題解決の一歩につながると考えています。今後も地域とのつながりを大切に、さまざまな課題に取り組んでいきたいと思います。

おやきファームのコンセプトは「芽吹く」。おやきをもっと楽しめる提案や組み合わせを、ここを拠点に発信しています。期間限定の具材は、今までにないものも。おやきの新たな未来が芽吹く場所として、楽しんでいただけたらと思います。ぜひ遊びにきてください。